„Die Milch brauchen wir für die Katzen“

von Gisela Kramm

.

Allen Flüchtlingen wünsche ich Erinnerungen, die für das ganze Leben ähnlich Zuversicht spenden können wie das Flüchtlingsheim, das ich als Kind erlebt habe.

Als Zweijährige kam ich Ende 1945 mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester in ein Flüchtlingsheim in der hessischen Rhön, im sogenannten amerikanischen Westsektor, an das ich mich noch lebhaft erinnere. Doch vor diesem Flüchtlingsheim lag für meine Mutter mit uns beiden Kindern eine strapaziöse Zeit: bei einem Luftangriff auf Breslau kam ich zur Welt. Im Spätsommer 1944 war die Evakuierung aller Mütter mit Kleinkindern aus Breslau ins Sudentenlandgeplant, doch zog es meine Mutter vor, schnell vorher mit uns in Dessau bei ihren Eltern Schutz zu suchen. Bei der Bombardierung der Stadt ein halbes Jahr später, konnte sie sich mit uns gerade aus dem Notausstieg des Luftschutzkellers retten, kurz bevor das Haus einfiel.

Bei einer Tante im Harz kam sie dann mit uns unter, doch war die Versorgungslage für Kleinkinder dort so übel, dass meine Mutter nach einem halben Jahr mit einer Bescheinigung des Kinderarztes wegen akuter Unterernährung bei der russischen Kommandantur wegen Ausreise aus der Sowjetisch besetzten Zone vorsprach.Anfang Dezember 1945, nach drei Tagen in einer Internierungsbaracke für Frauen mit Kindern, wurden sie alle abends auf den Hof befohlen, durch ein dunkles Waldstück gescheucht, und als die russischen Soldaten zurückblieben, hörten einige in weiter Entfernung vorne etwas wie „Here we are, come here“.

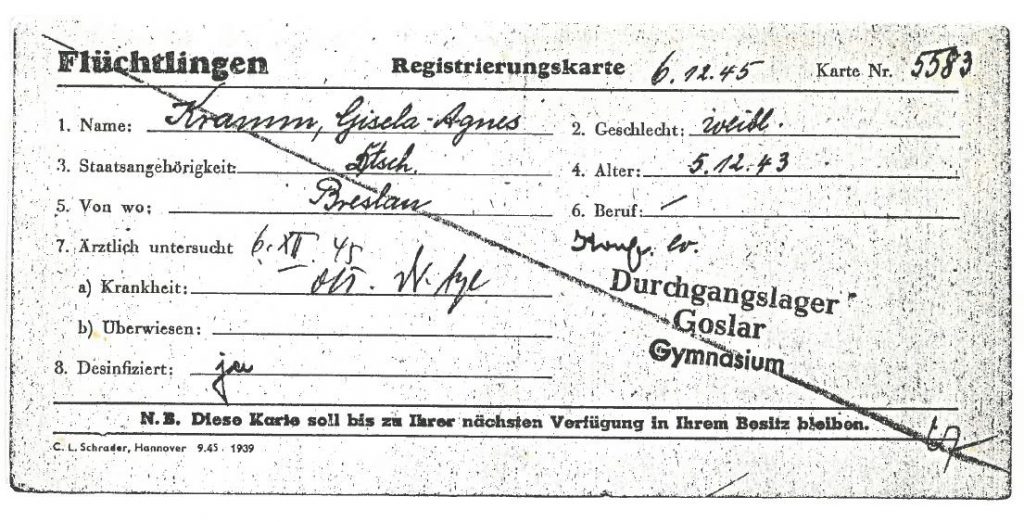

Wir wurden von amerikanischen Krankenschwestern in Busse gebracht und zum Gymnasium Goslar gefahren. Die erste Originalbescheinigung meiner Existenz bekam ich dort mit dem Vermerk, dass ich beköstigt und dezinfiziert wurde. Da meine Mutter zu Verwandten bei Bad Hersfeld weiterziehen wollte, wurde sie von Ende 1945 bis Mitte 1949 in die ehemalige Chefvilla des Kaliwerks bei Philippsthal einquartiert, mit Blick auf die große weiße Kalihalde, hinter der die Zonengrene lag. An dieses großzügiges Gebäude mit Eingangsentree und Treppenhaus erinnere ich mich deutlich, es ähnelte dem ehemaligen Frankfurter Literaturhaus im Westend. Je nach Zimmergröße wohnte darin eine Groß- oder Kleinfamilie: so die Großfamilie aus Ungarn in dem Riesenzimmer gegenüber von uns, es waren acht oder mehr Personen, oben in einer kleinen Mansarde nur Mutter und Tochter aus Posen. Insgesamt wohnten mit uns über 25 Menschen dort. Alle mussten sich eine große Küche teilen, das Badezimmer lag im 1.Stock und durfte nur von einem alten Ehepaar benutzt werden.

Bis zum nächsten Dorf, Rörichshof, war es zum Einkaufen und zur Schule sehr weit zu laufen, deshalb machte sich meine Mutter mit meiner Schwester meist ohne mich auf den Weg. Meine Schwester wurde in der Schule von den einheimischen Kindern schlecht behandelt und kam oft weinend nach Hause. Ich hatte die Freiheit, im Haus überall – außer im ersten Stock!- zu klopfen und mich einladen zu lassen und war besonders gerne gesehen im Dachgeschoß bei den beiden Frauen aus Posen oder auch zum Essen bei der Ungarnfamilie.

Bis zum nächsten Dorf, Rörichshof, war es zum Einkaufen und zur Schule sehr weit zu laufen, deshalb machte sich meine Mutter mit meiner Schwester meist ohne mich auf den Weg. Meine Schwester wurde in der Schule von den einheimischen Kindern schlecht behandelt und kam oft weinend nach Hause. Ich hatte die Freiheit, im Haus überall – außer im ersten Stock!- zu klopfen und mich einladen zu lassen und war besonders gerne gesehen im Dachgeschoß bei den beiden Frauen aus Posen oder auch zum Essen bei der Ungarnfamilie.

Flüchtlingsheim Röhrichshof im Jahr 1948.

Gezeichnet von Heinrich Kramm,

Vater von Gisela Kramm.

Bild: privat.

Da später mein Vater und mein Onkel aus Kriegsgefangenenschaft kamen und dann es auch noch ein kleiner Bruder gab, wurde es in unserem Zimmer recht eng. So war es gut, dass ich sommers wie winters draußen in dem fast parkähnlchen Gelände, das bergauf in Wald überging, toben konnte und im Treppenhaus oder auch bei den anderen Familien spielen konnte. Als meine Mutter zur Entbindung im Bad Hersfelder Krankenhaus war, konnte ich bei der Schneiderin im Dachgeschoß mich wie zuhause fühlen.

Nur die Ernährung war ein Problem: im Dorf gab es viele Kühe, aber selten genug Milch zu kaufen, und ich erinnere mich, dass meine Mutter bei einem Bauernhof nach Milch fragte und zur Antwort bekam: „Die brauchen wir selbst für die Katzen“. Als meine Mutter entgegnete, die Katzen sollten sich lieber von Mäusen ernähren statt von Milch, ärgerte sich die Bäuerin maßlos; wir gingen leer aus.

Einmal, auf dem Weg zurück vom Dorf, meinte meine Mutter: dort sei ein hübsches Plätzchen. Da ich bei einer Tante einmal Plätzchen bekommen hatte, suchte ich gierig in dem braunen Laub am Weg nach einem leckeren Plätzchen- vergeblich.

Einige Male roch es beim Aufwachen köstlich nach rohem Speck und tatsächlich bekam ich dann eine Scheibe davon. Ich hatte vorher in der Dunkelheit meine Mutter das Zimmer verlassen gehört, aber erst 3 Jahrzehnte später erzählte sie mir, dass sie mit anderen Flüchtlingen einen Pfad, der nicht durch Grenzsoldaten bewacht wurde, um den Kaliberg herum in das sowjetisch besetzte Thüringen gefunden hatte. Dort gab es im nächsten Dorf nachts eine Art Schwarzmarkt: Bohnenkaffee gegen Speck und Eier.

Einige Male roch es beim Aufwachen köstlich nach rohem Speck und tatsächlich bekam ich dann eine Scheibe davon. Ich hatte vorher in der Dunkelheit meine Mutter das Zimmer verlassen gehört, aber erst 3 Jahrzehnte später erzählte sie mir, dass sie mit anderen Flüchtlingen einen Pfad, der nicht durch Grenzsoldaten bewacht wurde, um den Kaliberg herum in das sowjetisch besetzte Thüringen gefunden hatte. Dort gab es im nächsten Dorf nachts eine Art Schwarzmarkt: Bohnenkaffee gegen Speck und Eier.

Registrierungskarte des

Durchgangslagers Goslar aus dem Jahr 1945

Wir wohnten in diesem Flüchtlingsheim bis Frühling 1949. Meine Schwester und ich wurden dann für ein Vierteljahr in ein Kinderheim für unterernährte Kinder in Bad Dürrheim im Schwarzwald gebracht, während meine Eltern den Umzug nach Marburg organisierten. Nachdem mein Vater schon fast 2 Jahre dort in der Staatbibliothek tätig war, wurde uns endlich vom Wohnungsamt eine Zweizimmerwohnung ohne Bad/WC genehmigt.

Das Kinderheim habe ich in freundlicher Erinnerung: es gab soviel Milch zu trinken, wie ich wollte, und auch das Essen war gut. Ich hatte dort endlich ein Bett für mich allein, und die Kinderschwestern waren zu mir, der Kleinsten der Kindergruppe, sehr lieb und aufmerksam. Das Eindrucksvollste war aber für mich, dass meine Schwester und ich, dort nicht als Flüchtlinge abgetan wurden und auch von den anderen Kindern nicht wussten, wer Flüchtling war.

Bei der Einschulung in Marburg kam ich durch Zufall nicht in die „Flüchtlingsklasse“, denn in Marburg gab es ursprünglich kaum Katholiken, und die meisten Flüchtlingskinder kamen in die „katholische Jungen- und Mädchenklasse“, da ich aber evangelisch war, durfte ich in die Mädchenklasse.

Aus den Gesprächen meiner Eltern und ihrer Freunde hörte ich öfters heraus, dass sie verärgert über die mangelnde Hilfsbereitschaft und das Gejammere der nicht-Ausgebombten waren und sogar böse Worte hörten, dass Flüchtlingen der Lastenausgleich nicht gegönnt wurde. Ähnliches erlebte der schwedische Journalist Stig Dagermann während seines Aufenthaltes 1946 in Hamburg, Berlin und Frankfurt: die Seilschaften der Gestrigen, die mangelnde Solidarität der deutsche Bevölkerung und die Herzlosigkeit gegenüber Flüchtlingsfamilien. Er veröffentlichte dies in“Deutscher Herbst 1946″.

Ich wüßte gerne, ob es im Fluchterleben der heutigen Flüchtlinge und der des Zweiten Weltkrieges ähnliche oder vergleichbare Eindrücke gibt, ob die Spaltung der heutigen Deutschen in Helfer und Brandstifter in der immer noch nicht bewältigten deutschen Nachkriegsvergangenheit zu finden ist, und ob die Weihnachtsgeschichte des christlichen Abendlandes nur als Kindermärchen glten darf.

Ich wüßte gerne, ob es im Fluchterleben der heutigen Flüchtlinge und der des Zweiten Weltkrieges ähnliche oder vergleichbare Eindrücke gibt, ob die Spaltung der heutigen Deutschen in Helfer und Brandstifter in der immer noch nicht bewältigten deutschen Nachkriegsvergangenheit zu finden ist, und ob die Weihnachtsgeschichte des christlichen Abendlandes nur als Kindermärchen glten darf.

Gisela Kramm, Frankfurt