Von heute an bin ich frei

Von Gerhard Spitzer

Der Aussiedlerzug, der uns Ende Mai 1946 aus Böhmen in die amerikanische Besatzungszone brachte, war der letzte Zug, der dorthin fuhr, alle weiteren landeten in der sowjetischen Besatzungszone. Dort, in Sachsen, hatten wir während unserer Durchfahrt immer noch schwer bewaffnete Einheiten der Roten Armee in Zelten lagern sehen, auch zerstörte Bahnhöfe, zerstörte Dörfer. Dann, an der Grenze zur amerikanischen Zone, nach langer Wartezeit und erregten Diskussionen unserer Zugbegleiter mit sowjetischen Offizieren, der mehrfachen Kontrolle unserer Reisedokumente und der Durchsuchung aller Abteile durch Rotarmisten, hatte sich der Zug endlich wieder in Bewegung gesetzt.

Die Erleichterung im Zug war allgemein, unter uns Jüngeren fast euphorisch bei der Aussicht auf ein menschenwürdiges Leben. Die älteren Menschen allerdings, besonders Frauen mit kleinen Kindern und alte Leute, die all ihre Habe verloren hatten, saßen schweigsam und sorgenvoll auf ihren wenigen Gepäckstücken.

Wir wurden von zugestiegenen Beamten informiert, dass wir für 3 Tage in ein Flüchtlings-Auffanglager im hessischen Lauterbach am Fuß des Vogelsbergs gebracht und von da aus in die umliegenden Kleinstädte und Dörfer verteilt würden. Es war uns sehr recht: die Großstädte lagen, wie wir gehört hatten, in Trümmern – und auf dem Land gäbe es vielleicht mehr zu Essen.

Am Abend erreichten wir endlich das Städtchen. Wir wurden ins Lager gebracht – schon wieder ein Lager, doch diesmal nur für drei Tage – bekamen dort aber ein leckeres Abendessen aus Kartoffeln, Gemüse und gebratenen Blut- und Leberwürstchen, das erste richtige Essen seit fast einem Jahr, und schliefen anschließend in Sicherheit und Geborgenheit, in bequemen Betten mit echten Matratzen und weißer Wäsche und fühlten uns wie die Könige.

Wir wurden registriert, bekamen vorläufige Personalausweise und füllten beim Roten Kreuz Suchformulare für die Suche von Angehörigen aus. Tags darauf wurden wir mit Lastwagen in die Dörfer rund um den Vogelsberg verfrachtet. Wir sitzen auf hölzernen Bänken, die am linken und rechten Rand der Ladefläche stehen, es sind überwiegend Frauen, Kinder und alte Männer; die mittlere Generation der Männer fehlt fast ganz – sie ist tot, in Kriegsgefangenschaft, in Lazaretten oder unterwegs irgendwo auf dem Weg nach Hause. Wir fahren auf schmalen Sträßchen durch einsame waldreiche Gegenden und größere Orte mit schönen Fachwerkzeilen; in einem von ihnen hält der Wagen vor einem Bauerngehöft und hupt mehrmals; ein älterer Mann – der Besitzer wohl – kommt vors Tor, schaut uns misstrauisch und übelwollend an; der einheimische Beifahrer ist ausgestiegen, klappt die hintere Wand des Lastwagens herunter und ruft eine Familie Beran zum Aussteigen auf. Zwei Frauen steigen ab, helfen den drei Kindern vom Wagen; ihr Gepäck – Koffer, Körbe, Säcke – werden herunter gereicht. Schroff, mit einer unwilligen Kopfbewegung, bedeutet der Bauer der Familie, ihm zu folgen, ohne ihnen, die sich mit ihrem Gepäck abschleppen, auch nur ein Stück abzunehmen.

Sie verschwinden im Hof des Anwesens, der Laster fährt wieder an, im nächsten Ort verlässt eine weitere Familie das Auto. Wir sind jetzt noch 16 Insassen; steil bergab geht es weiter nach Gedern, einer kleinen Kreisstadt, wo wir alle vom Wagen steigen und unser restliches Gepäck ausladen müssen. Wir sitzen auf einem Mäuerchen und warten; ein Pferdefuhrwerk fährt vor, unser Begleiter liest einige Namen vom Formular, darunter auch den meinen.Wir steigen auf, die übrigen bleiben sitzen. Mit dem Fuhrwerk geht es jetzt in ein Dörfchen namens Merkenfritz, dort werden nochmals Flüchtlinge abgesetzt bis auf sieben: eine vierköpfige Familie, die Frau mit ihrer uralten Mutter und ich. Jetzt geht die Fahrt bergauf bis Steinberg, wo der Leiterwagen anhält. Die anderen werden aufgerufen und steigen ab, nur ich sitze noch, etwas verloren, auf dem Gefährt.

Ein Bauer steht da, schaut mich an und fragt: Bist du allein? Und heißt du Spitzer? Du bist mir zugeteilt worden, ich kann auch einen Burschen brauchen, der mir bei der Arbeit hilft. Wo hast du dein Gepäck?

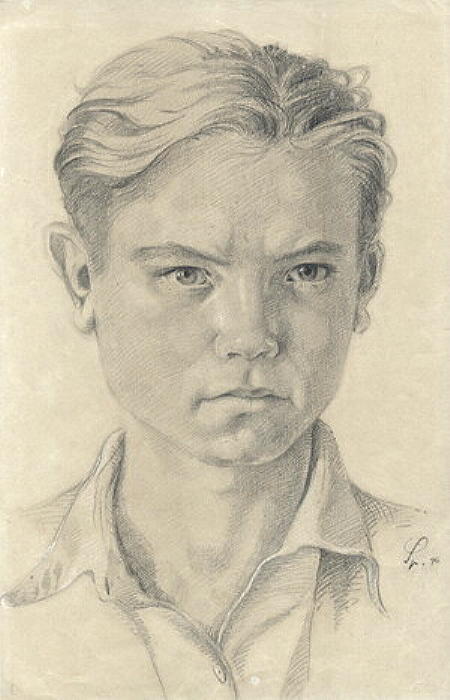

Ich habe mein eng zusammengerolltes Selbstbildnis in der Hand und sonst nichts außer dem, was ich auf dem Leib trage. Einer meiner Schuhe ist im vorderen Teil mit einer Schnur umwickelt, weil die Sohle zur Hälfte klafft. Der Mann, etwa Ende dreißig, klein und stämmig, ist wenig gesprächig; das erste, was er nach einer Weile sagt, ist: Ihr seid jetzt der dritte Flüchtlingsschub – beim vorherigen Transport hat man uns gesagt, es sei der letzte. Warum bleibt ihr denn nicht da, wo ihr her kommt? Für so viele Flüchtlinge haben wir keinen Platz mehr!

Ich habe alle Mühe, ihm zu erklären, dass wir nicht freiwillig gekommen sondern aus der Heimat getrieben worden sind. Ob der Bauer es geglaubt hat? Ich fürchte, nicht; hatten wir doch keinen Vertriebenen-Ausweis bekommen, sondern einen Flüchtlings-Ausweis.

Wir gehen jetzt zum vorletzten Haus der Gasse, einem kleinen Wohnhaus mit daran gebautem Schweinestall und Plumpsklo. Gegenüber, auf der anderen Seite der Gasse steht die zugehörige Scheune mit Kuhstall und Misthaufen, daneben der Obstgarten.

Wir betreten das Haus, die Bäuerin kommt uns entgegen, schaut mich an, hält die Hand vor den Mund und flüstert: mein Gott, Bub, du bist ja halb verhungert – was haben sie mit euch gemacht? Wir essen erst in einer Stunde, willst du schon vorweg was haben? Und ohne die Antwort abzuwarten, geht sie in die Küche und kommt mit einem Butterbrot und 2 saftigen Frühbirnen zurück. Dann, während der Bauer in den Stall geht, zeigt mir die Bäuerin, Ottilie, das Wohnzimmer, die Küche, steigt mit mir die Treppe ins Obergeschoss hinauf und zeigt mir ein Mansardenzimmerchen mit Bett, Kommode und Schrank „für dein Gepäck – was, du hast kein Gepäck?“ – einem Tisch mit Stuhl vor dem Fensterchen, von dem aus man auf die Scheune und in die dahinterliegenden Gärten schaut.

Wir betreten das Haus, die Bäuerin kommt uns entgegen, schaut mich an, hält die Hand vor den Mund und flüstert: mein Gott, Bub, du bist ja halb verhungert – was haben sie mit euch gemacht? Wir essen erst in einer Stunde, willst du schon vorweg was haben? Und ohne die Antwort abzuwarten, geht sie in die Küche und kommt mit einem Butterbrot und 2 saftigen Frühbirnen zurück. Dann, während der Bauer in den Stall geht, zeigt mir die Bäuerin, Ottilie, das Wohnzimmer, die Küche, steigt mit mir die Treppe ins Obergeschoss hinauf und zeigt mir ein Mansardenzimmerchen mit Bett, Kommode und Schrank „für dein Gepäck – was, du hast kein Gepäck?“ – einem Tisch mit Stuhl vor dem Fensterchen, von dem aus man auf die Scheune und in die dahinterliegenden Gärten schaut.

Gerhard Spitzer.

Selbstporträt vom 3.2.1946

(dem 18. Geburtstag des Autors)

im Interniertenlager 17/18 Záluží.

Bild: Privat.

Wir steigen wieder hinunter, Ottilie stellt mir ihre Töchter von acht und zwölf Jahren vor und ihre alte, krumm gearbeitete Mutter. Die Mutter von Richard, dem Bauern, schält Kartoffeln und winkt mir aus der Küche einen Gruß zu. Später, beim Mittagessen im Familienkreis, gebe ich Auskunft, über mich, meine Herkunft, meine Familie, meine Ausbildung, über unsere Erlebnisse in der Nachkriegszeit in Böhmen. Für den Rest des Tages darf ich zuschauen bei den Arbeiten im Hof: beim Füttern der Schweine, beim Melken der Küche, beim Ausmisten des Stalls – wobei ich erstmals bei der Arbeit mithelfe. Nach dem Abendessen, während die Kinder zu Bett gehen, steige auch ich hinauf in meine Kammer. Dort habe ich Zeit, über meine Lage nachzudenken:

Das also ist von jetzt an – sicher nicht für immer – mein neues Zuhause und zugleich ein erster Arbeitsplatz. Ich bin 18 Jahre alt, habe ein Dach überm Kopf, ein eigenes Zimmerchen, in dem ich lesen, zeichnen, malen, Briefe schreiben kann. Die letzten Jahre war ich das Objekt äußerer Zwänge, von denen ich hin- und hergeworfen wurde: Schule, Hitlerjugend, Flakhelfer; „Saazer Todesmarsch“, Postelbergpogrom, KZ 28 Záluží, Interniertenlager, Aussiedlerlager. Von heute an bin ich frei. Frei von Angst, Terror und Versklavung, ich kann bleiben oder weggehen nach eigenem Ermessen, kann Pläne entwerfen, eine Ausbildung beginnen. Ich liege noch lange wach und gleite dann übermüdet in einen traumlosen Schlaf, schlafe mich in ein neues Leben hinein.

Gerhard Spitzer (1928 – 2014) kam Ende September 1946 nach Frankfurt.

Er studierte an der Frankfurter Städelschule (Staatliche Hochschule für Bildende Künste)

12 Semester Grafik, Druckgrafik und Malerei und arbeitete bis zum Rentenalter

als selbständiger Medizinischer Illustrator. Er ist im Jahr 2014 gestorben. Vier Kinder, zwei Enkelkinder.