Wenn die Spießer etwas nicht gut fanden, war es gut für mich

Von Hanswerner Kruse

.

1963 als Hauptschüler mit fünfzehn in die Mechanikerlehre in Wilhelmshaven.. Ich habe noch den Ölgestank der düsteren Fabrikhallen in der Nase, die entwürdigende Anmache der Ausbilder in den Ohren: „Du Kloake!“ Sinnlose Löcher bohren, sinnlose Bleche feilen, sinnlose Gewinde schneiden, sinnlose Flächen fräsen. Für die Ausgelernten Brötchen kaufen. Hinter ihnen her putzen. Die Gänge fegen. Vom Feilen große Blasen an den Händen, von Metallspänen aufgerissene Finger, Pickel ohne Ende, der wachsende Körper gefesselt, eingezwängt, zerdrückt. In Nyltest-Hemden und Trevira-Hosen ungelenkes Geschiebe in der Tanzschule. „Bist du oft hier?“, sehnsüchtig verklemmte Annäherungen an die Mädchen. Und Eltern, die die alles schönreden. Abends höre ich das Nachtprogramm von Radio Bremen, seltsam schräge Klänge von Boris Blacher oder Anton Webern. Was später „Neue Musik“ hieß und als elitär galt, kündete mir hoffnungsvoll von einem ferneren Leben.

Von meiner ehrgeizigen Mutter in die Abendschule getrieben, um was Besseres zu werden: „Damit Du mal Ingenieur werden kannst“. Der pöbelnde Meister fand das nicht so gut, „Du kannst dich nicht genug auf die Arbeit konzentrieren“, aber ich hatte nach einem Jahr schon gelernt, wenn denen etwas nicht gut tut, tut es mir sehr gut! Um 22 Uhr nach der Schule, meine Eltern schliefen und mir tat sich eine neue Welt auf. In der anrüchigen Bar „Esprita“, Onkel Rudi, der Polizist raunte „da verkehren die 175er“, oder im geheimnisvollen „Moulin Rouge“, einer Kneipe französischer Provenienz, traf ich Gammler, Schwule, Künstler, Leute vom nahen Stadttheater, die anders waren als alle die ich kannte, die anders dachten, anders sprachen, anderes lasen. Ich spürte, es gibt dieses andere, dieses wirkliche, dieses wilde Leben jenseits von Fabrik und Familie.

Nach einem halben Jahr hatte ich einen Parka, in die Stirn gekämmte Haare, immer ein Buch bei mir und konnte in der „Esprita“ anschreiben lassen: Ich gehörte dazu und hatte ein paar fremde Freunde.

„I can’t get no satisfaction, ‚cause I try and I try, I can’t get no!” Die Stones kamen und Mick Jagger schrie heraus, was wir fühlten! Und es schäumten die Erwachsenen, die Ausbilder, die Berufsschullehrer: „Diese langhaarigen Affen“ oder „Was für ein Abschaum“. Und wieder hatte ich das Gefühl, wenn die was ablehnen, dann kann das nur gut für mich sein.

Auch im Wilhelmshavener „Schützenhof“ war die Zeit der Dorfmusik vorbei. Bands aus dem Hamburger Star-Club spielten sonntagnachmittags auf dem „Ball der Jugend“, die Liverbirds, die Lords, die Rattles: „mashed potatoes yeah, mashed potatoes yeah“. Schlichte Texte doch wir begannen zu tanzen, wir hüpften und schüttelten uns, wir entfesselten uns, wir schrieen, wir fühlten unsere Körper. Und entdeckten auch die Mädchen!

Auch im Wilhelmshavener „Schützenhof“ war die Zeit der Dorfmusik vorbei. Bands aus dem Hamburger Star-Club spielten sonntagnachmittags auf dem „Ball der Jugend“, die Liverbirds, die Lords, die Rattles: „mashed potatoes yeah, mashed potatoes yeah“. Schlichte Texte doch wir begannen zu tanzen, wir hüpften und schüttelten uns, wir entfesselten uns, wir schrieen, wir fühlten unsere Körper. Und entdeckten auch die Mädchen!

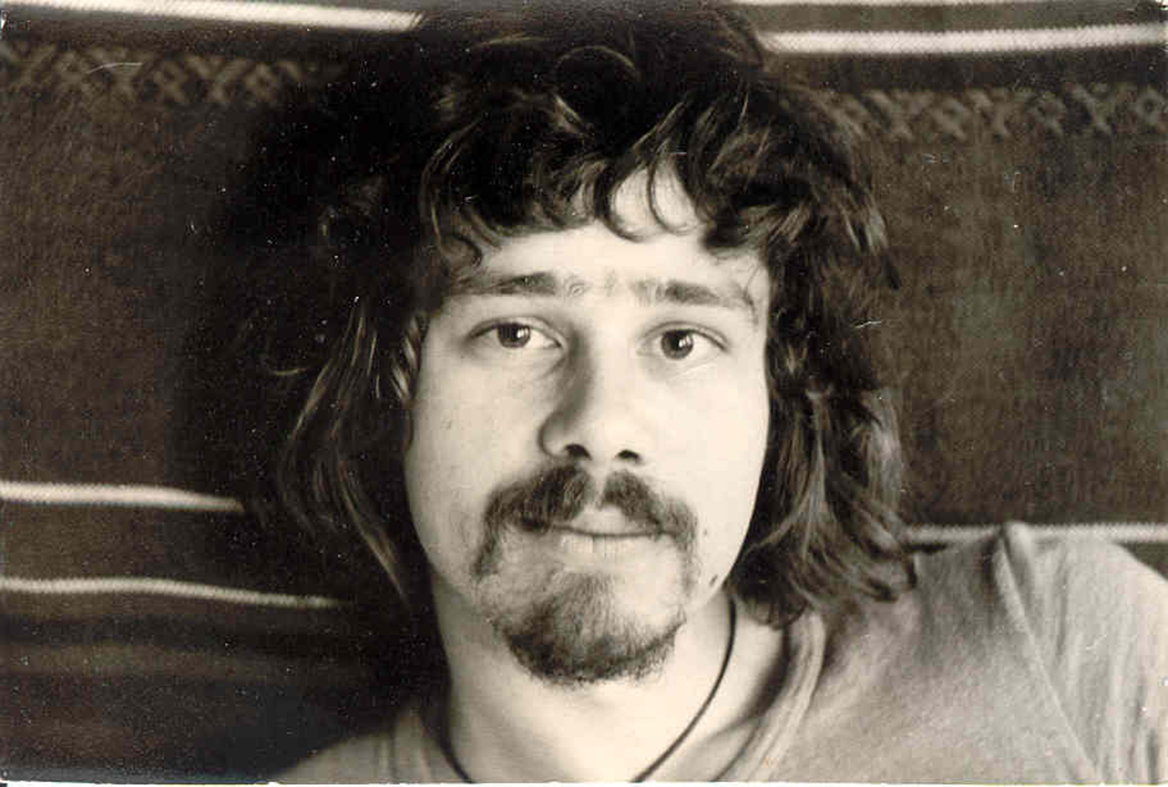

Hanswerner Kruse

im Jahr 1968.

Sein Beitrag im FR-Leserforum

als pdf → Hier.

Foto: Privat.

In der Lehre wurde ich zickig, Mopeds fahrende Lehrlinge nannten mich „Exi“ und selbst der Betriebsrat forderte, ich solle eine Bartbinde tragen, damit mein Flaum nicht in die Maschinen käme. Natürlich trat ich sofort aus der IG-Metall aus und traf weitere Unzufriedene. Wir versuchten die törnende Wirkung von Muskatnuss herauszufinden, gingen beim ersten Chinesen in der Stadt essen und bekamen aus Nürnberg für 5 Mark Privatrezepte für Eugynon, die Pille für unsere Freundinnen.

Wir trafen ‚Genossen’ von der illegalen KPD, die mit uns „Das Kapital“ lesen aber für unsere sexuelle Befreiung ihre Wohnungen nicht hergeben wollten. Deshalb wurden wir Provinzanarchisten, schrieben „I Like Stones“ auf Lenins Glatze, sahen Italo-Western, lasen Marcuse und Bakunin, vor allem aber verschlangen wir Wilhelm Reich aus der Stadtbibliothek: „Sie wollen das ganze Menschengeschlecht in ihre Zwangsjacke stecken, weil sie unfähig sind, die natürliche Sexualität mitanzusehen. Die Sexualscheu und Sexualheuchelei bilden den Kern dessen, was man Spießertum nennt!“. Und nun ließen wir uns von unseren sexualfeindlichen Spießer-Eltern nichts mehr sagen. Wir machten sie persönlich für Faschismus und Vietnamkrieg verantwortlich. Bob Dylan sang: „Come mothers and fathers/ Throughout the land/ And don’t criticize/ What you don’t understand/ Your sons and your daughters/ Are beyond your command…”

Meine erste Tramptour nach Spanien endete zuerst im Regen kurz vor Lyon, dann im französischen Knast in Besancon. Mit ein paar echten Gammlern hatte ich etwas Wein bei einem Pfarrer geklaut. Die Flics wollten uns alle Diebstähle der Gegend anhängen und ich blieb vier Wochen gefangen. Etwas kleinlaut kam ich zurück, aber jetzt hieß ich Onz (franz. für Hans) und konnte spannende Geschichten aus dem Ausland erzählen. Und dann waren auch endlich Lehre und Abendschule vorbei, ich liebte Uschi, eine echte Gymnasiastin. Aus dem Stegreif konnte sie stundenlang über Sartres Absurdität der Existenz quasseln…“

Im Mai 1967 sprengten wir – mit Luftballons, Konfetti und frechen Parolen – den großen Zapfenstreich der Bundeswehr zum Gedenken an die Skagerrak-Schlacht. So erreichte die Revolte auch unser kleines Nordseekaff. Die ersten von uns flüchteten vor der Bundeswehr nach West-Berlin, rauchten Joints und berichteten von ihren Abenteuern in den Berliner Straßen. Ich kam nur bis Oldenburg aufs Wirtschaftsgymnasium, pendelte jeden Tag mit dem Zug und wollte zum Leidwesen meiner Mutter nicht mehr Ingenieur, sondern Berliner Student werden. Nun hatte ich lange Haare, eine Mao-Plakette, die Nickelbrille mit Fensterglas. Und immer noch ständig ein Buch dabei.

Wir gründeten den Sozialistischen Jugendbund und versuchten der Marine den Krieg schwer zu machen, Wilhelmshaven war schon immer eine Kriegsmarinestadt. Zum Ärger der nicht mehr illegalen, langsam legal werdenden, bald DKP-Genossen interessierten wir uns mehr für Sex und Drogen, Beat-Musik und antiautoritäre Aktionen als für die DDR und disziplinierte politische Arbeit. Und auch als die Berliner Genossen kamen und mit uns Bundeswehrdepots überfallen wollten, taten wir ein bisschen bekiffter als wir wirklich waren und tanzten die lange, die ganz lange Fassung von In-A-Gadda-Da-Vida. Wir wollten nicht wirklich Guerillakrieg spielen, wir hatten Schiss vor Gewalt, wir Mittelstandskinder, aber dennoch wollten wir Freiheit und ein Stück vom wirklichen leidenschaftlichen Leben, von denen wilde Menschen wie Jimy Hendrix, Janis Joplin oder Jim Morrison erzählten: „You know the day destroy the night/ Night devide the day/, Try to run, try to hide/ Break on through to the other side…”

1968 in den Osterferien war ich drei Wochen in Berlin, war ’68 also wirklich dabei, wohnte bei Joschi dem Maler in der Köpenicker Straße im alten Kreuzberger Schlachterladen an der Spree, kaufte mittags Schrippen, nachmittags im Osten preiswerte linke Bücher. Abends erlebte ich wie MC5 ihren Zorn in die Menge schleuderten, „Kick out the jams, motherfuckers“ im Audi Max der TU brüllten, motherfuckers, nicht brothers and sisters wie später auf der Platte. Im Sportpalast war ich dabei, als ein paar irre gewordene SDSler Frank Zappa am Spielen hinderten und mit ihm vorm Amerika-Haus demonstrieren wollten. Im SDS bekam ich mit, wie Rudi Dutschke ’runtergemacht wurde, weil die Genossen seine individualistischen Eskapaden missbilligten. Und ein paar Tage später, nach dem Attentat auf ihn, irrte ich zwischen den brennenden Springerautos herum, wurde von Berliner Patrioten erwischt und verprügelt, von Polizisten gejagt und von mildtätigen Krankenschwestern in ihr nahe dem Springerhochhaus gelegenes Wohnheim gezogen.

Zurück in Ostfriesland war ich endgültig ein Revoluzzer geworden. Wir nannten unseren Jugendclub Anarchistisches Syndikat, kleideten uns schwarz und hatten immer noch eine Menge Spaß, wenn wir in antiautoritären Aktionen anlässlich der Notstandsgesetze Schulen besetzten, gegen die NPD demonstrierten oder amerikanische Schiffe im Wilhelmshavener Hafen zu versenken oder, na ja, wenigstens zu besetzen versuchten.

1970 ging ich mit einigen von uns nach Berlin, wir gründeten dort die erste anarchistische Kommune und hatten eine große Klappe, bei uns gingen die „Umherschweifenden Haschrebellen“ ein und aus, brachten immer einen Joint und manchmal geklaute Joghurt-Stiegen mit. Sie schliefen gerne mit unseren Freundinnen und wir schluckten tapfer unsere Eifersucht herunter, schließlich lehrten sie uns „High sein, frei sein, Terror muss dabei sein…!“. Ohne uns machten sie Brandanschläge und andere Aktionen, denn in diesen Gründerzeiten der Marxistisch-Leninistischen Parteien „sollten ihre Flammenzeichen an den Agenturen der Unterdrückung den Feind wieder sichtbar machen“, wie Klaus Hartung später pathetisch schrieb. Auch ich kam ich in den Moabiter Knast weil ich an einer brennenden Bank vorbei lief und ein Taxifahrer rief, „Der da, der mit der großen Nase, der war auch dabei…“ Wieder mal U-Haft, Jimy Hendrix und Janis Joplin starben und mein Rechtsanwalt Christian Ströbele stellte fest, „Im Gegensatz zu den Aussagen des Zeugen hat der Beschuldigte Kruse eine kleine unauffällige Stupsnase.“ Glücklicherweise kam ich deshalb nach vier Wochen wieder frei.

Studentische Genossen forderten mich auf, „wirklicher Revolutionär“ zu werden, die Haare schneiden zu lassen, in die zu Fabrik gehen, das Proletariat zu agitieren, den Betriebskampf zu beginnen… In die Fabrik gehen? Düstere Hallen? Löcher bohren? Bleche feilen? Gewinde schneiden? Flächen fräsen? Brötchen kaufen? Putzen? Gänge fegen? „Für wen?“, rief Rio Reiser von den Ton Steine Scherben, „Macht kaputt was euch kaputt macht!“.

Aber wie?

Endlich war ich in Berlin angekommen doch die Bewegung zerfiel in maoistische Sekten, gewalttätige Kampfbrigaden, drogenabhängige Kleinkriminelle und harmlose Reformer – mein ’68 war vorbei.

![]() +++ Das Projekt „Mein 1968“ – Der Aufruf +++ Schreibtipps +++ Ein Beispiel +++ Kontakt +++

+++ Das Projekt „Mein 1968“ – Der Aufruf +++ Schreibtipps +++ Ein Beispiel +++ Kontakt +++

Der Autor

Der Autor

Hanswerner Kruse, geboren 1948 in Wilhelmshaven.

Studium der Pädagogik, Kunstgeschichte, Soziologie

in den 1980er-Jahren. Zwanzig Jahre lang

hauptberuflicher Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung

zur Unterstützung der Psychiatrie-Enquete.

Seit zehn Jahren freiberuflicher Kultur-Journalist

in Berlin und Fulda.

Sein lesenswertes Blog heißt hanswernerkruse.com

Bild: privat

Noch im Frühjahr 2004 war in einem der verwinkelten Flure der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, deren Ärztlicher Direktor Manfred Spitzer ist, an der Wand die Aufforderung in krakeliger Schrift zu lesen: Macht kaputt was euch kaputt macht. Dortige Patienten kamen jedoch schnell zu dem Schluss, dass solch ein Ansinnen geradewegs in die Irre führt. Im Zuge ihrer Weigerung, als Verrückte zu gelten, übermalten sie den düsteren Spruch mit bunten Farben. Die Frage von Herrn Kruse „Aber wie?“ stellte sich insofern für die seelisch mitunter sehr schwer Versehrten erst gar nicht, weil ihre Lebenswirklichkeit schlicht ein ganz andere ist. Mit dem Imperativ, kaputt zu machen, was einen kaputt macht, konnten sie schlicht nichts anfangen. Im Gegenteil. Dessen Destruktivität wurde einer scharfen Kritik unterzogen. Immerhin, so ihre Erkenntnis, von der sie ausgingen, liegt das menschliche Wesen des Einzelnen außerhalb der Reichweite Dritter. Angesichts dessen ergibt die in Rede stehende Strategie schon im Ansatz keinerlei Sinn.

Danke, Hanswerner Kruse, für den hervorragenden Text! Gut, dass Sie sich der schreibenden Zunft angeschlossen haben. Ihre Selbstironie und Ihr Humor sind erhellend und mitreißend. Sie sind einer, der sich nicht als Revolutionär der ersten Stunde hochstilisiert, sondern dem Treiben der „wilden“ 68er seine komischen Seiten abgewinnt. Einfach klasse!

Das könnte exakt meine Biografie sein: ein Jahr älter, 8 Volksschuljahre im Dorf, 7 Jahre Schlosser – verhasst vom ersten bis zum letzten Tag, Abendschule zur Fachschulreife, Hessenkolleg und Studium. Angewiedert von den in Ffm zahllosen K-Gruppen bei den „Spontis“ gelandet. Nach zahlreichen Auslandsaufenthalten und Landkommune im Fach „Sozialmanagement“ fündig geworden und dies bis zum berufsbiografischen Verfallsdatum in leitenden Positionen betrieben, aber nie länger als 10 Jahre an der selben Stelle. Heute Hörbuchsprecher und zahlreiche Ehrenämter – und wieder im selben Dorf gelandet!

Macht kaputt was Euch kaputt macht – den genialen Song der Ton, Steine, Scherben kann man auch als Metapher auffassen: In den letzten Jahrzehnten haben die in der Psychiatrie arbeitenden – sich für eine Reform der alten Irrenanstalten engagierten -Menschen, gemeinsam mit den Patienten kaputt gemacht, was diese noch kaputter machte: Nämlich die „elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umstände“ (Psychiatrie-Enquete 1975) in denen psychisch kranke Menschen leben mussten.

„Sich kaputtmachen in Eigenregie“ (Schumann, in: Wetzel et al. (Hg.), 2014: 25) ist derzeit die gängige Praxis in der Arbeitswelt. Insofern könnten hochbezahlte Manager namhafter Industriekonzerne sich sehr viel von Psychiatrie-Erfahrenen abschauen. Vor allem ließe sich von den vermeintlich Geisteskranken, die unter der Bevölkerung in jüngster Vergangenheit aus nichtigem Anlass zunehmend auf Ablehnung stoßen, in Fragen der strategischen Ausrichtung noch so einiges im Umgang mit den Tücken des Lebens lernen. Verglichen damit, haben wir es in den Führungsetagen einer Vielzahl hiesiger Unternehmen seit längerem mit Kompetenzdefiziten zu tun. „Diese Defizite schmälern nicht allein das soziale Integrationspotenzial, sie dürften ökonomischen Erfolg und zukunftsorientierte Innovationen insgesamt erheblich restringieren“ (Oberbeck, 2003: 105). Die Reform der alten Irrenanstalten, von denen Hanswerner Kruse heute Vormittag schreibt, besitzt demnach eine Tragweite, die von manchen bei Strafe des Untergangs nach wie vor überaus gering geschätzt wird.